ヴァイオリンの対向配置

ヴァイオリンの対向配置

モーツァルトがマンハイムを訪れた際に書いた手紙に、当時、最高のオーケストラだった同地の宮廷楽団の規模の大きさと充実ぶりを絶賛した文章が見られるのだが、その中に「第1ヴァイオリンが左(下手)、第2ヴァイオリンが右」という配置に関しての記述がある。このヴァイオリンを指揮者の両翼に向かい合う形で置く対向配置は、その後も各地で、ほぼ基本的なフォーマットとして継承されてきた。

こうした配置がもたらすステレオ効果の歴史は、バロック時代の初期まで遡る。2台のオルガンが対向した位置に設置されたヴェネチアのサン・マルコ大聖堂で活躍したJ. ガブリエリは、その音響効果を積極的に利用し、2群に分かれた合奏や合唱をオルガンの下に置き、掛け合ったり、エコー的な模倣を演じたりするステレオ効果を作品の最も重要な構造として織り込んだのである。テムズ河の舟遊び等で複数の船に乗せたオケによる掛け合いや模倣を織り込んだヘンデルの「2つの合奏」や「3つの合奏」による組曲や、より構造的に複雑なバッハの〈マタイ受難曲〉の2群のオケ(この場合も合唱を含めたカテドラルの大空間の音響効果を最大限に利用している)を挙げておこう。

オーケストラの編成が拡大し、左右の広がりが大きくなった19世紀以降は、ベートーヴェンを筆頭にこの掛け合いの効果は一段と重要になっていくが、その到達点に位置するのがマーラーである。特に、この〈9番〉は、最初の二つの楽章がいずれも第2ヴァイオリンから始まるため、この配置の意味を視覚的にも確認できることになる。

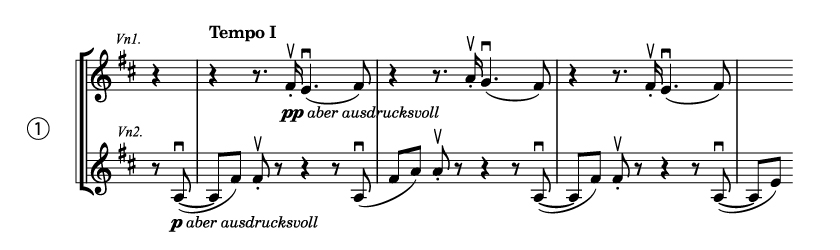

よりデリケートな効果を仕組んだ箇所の一つとして第1楽章の148小節~① を挙げておく。この主題の普通の形は360小節~でチェロとヴィオラが奏する①´なのだが、マーラーは、この楽しげな主題をフレーズの途中で分断して「第2ヴァイオリン→第ヴァイオリン」とリレーする形でスコア化し、あたかも恋人どうしが左右でキャッチボールをしあうかのようなステレオ効果を出しているのである。

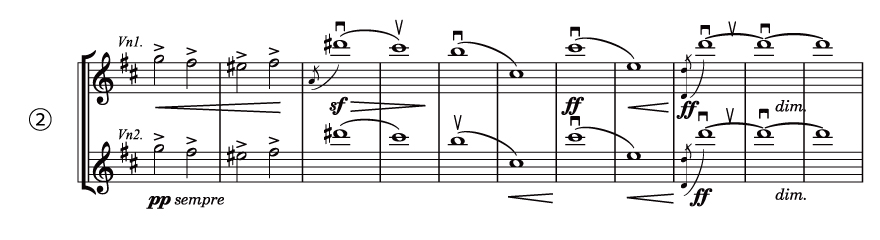

もう一つの例は第3楽章の402小節~②。ここでの両ヴァイオリンは、実質的に同じ動きをしているのだが、マーラーは最初の5小節間、第2ヴァイオリンを pp のまま抑えさせることで、左の第1ヴァイオリンだけから聞こえるようにし、後半から第2ヴァイオリンをクレッシェンドさせることで、潜んでいた第二の部隊が右から襲いかかるようなダイナミックなオーケストレーションを仕組んでいるのである。

マーラーの死後、特に20世紀の後半になって、両ヴァイオリンを左側に纏める新たな配置が主流になったが、それだと、こうしたマーラーの仕掛けは、ヴァイオリンの大集団の手前と奥でのやり取りになってしまうため、ステレオ効果は失せてしまう。千葉フィルでは近年第2ヴァイオリンを右手前に配置しており、マーラーの意図を実践できるようになっている。ここで、クーベリックやムラヴィンスキーのように低弦を左に置くか、ベルリオーズにまで遡って右に配置にするかは、議論の分かれるところなのだが、千葉フィルでは、中低弦が弾く時の慣れも考慮して後者を採用している。

ちなみにマーラーが最後に指揮した〈8番〉の写真を見ると、コントラバスが正面奥に一列に並んでいる。ノリントンがこの配置を実践しているが、重低音が横一線の面としてくるため、本番のホールでの会場練習が当日しか出来ないことが多いアマオケでは、リスクが大きい。

いずれにせよ、最も留意すべきはヴァイオリン同士のステレオ効果であり、それが曲の深層部を明らかにしていることを理解して頂ければ幸いである。