千葉フィルが〈火の鳥〉全曲版を演奏したのは、この作品が完成してから100年。2010年のことだ。それから16年、再び〈火の鳥〉に向き合うことになったが、今回は1945年版の組曲である。

千葉フィルが〈火の鳥〉全曲版を演奏したのは、この作品が完成してから100年。2010年のことだ。それから16年、再び〈火の鳥〉に向き合うことになったが、今回は1945年版の組曲である。

曲目解説

演奏会プログラムの曲目解説からの抜粋です。

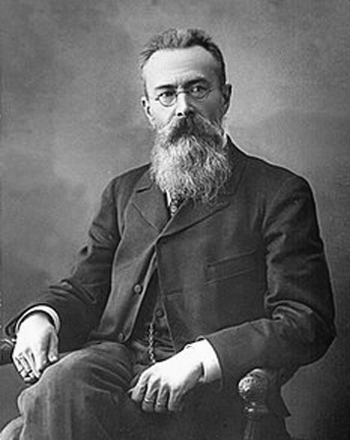

リムスキー=コルサコフ 序曲〈ロシアの復活祭〉

本作品は、リムスキー=コルサコフの絶頂期と言える1888年に作曲された。この時期、代表作である〈スペイン奇想曲〉や〈シェヘラザード〉を相次いで作曲しており、この作品はこうした管弦楽作品のひとつのピリオドとなる。というのは、そのあとワグナーの楽劇に出会い、オペラへと没頭することになるからだ。そうしたピリオド的作品であると言っても、その内容はロシア正教の讃美歌をベースとしたある意味素朴で、異教的な祝祭気分に満ちた親しみやすい序曲だ。

本作品は、リムスキー=コルサコフの絶頂期と言える1888年に作曲された。この時期、代表作である〈スペイン奇想曲〉や〈シェヘラザード〉を相次いで作曲しており、この作品はこうした管弦楽作品のひとつのピリオドとなる。というのは、そのあとワグナーの楽劇に出会い、オペラへと没頭することになるからだ。そうしたピリオド的作品であると言っても、その内容はロシア正教の讃美歌をベースとしたある意味素朴で、異教的な祝祭気分に満ちた親しみやすい序曲だ。

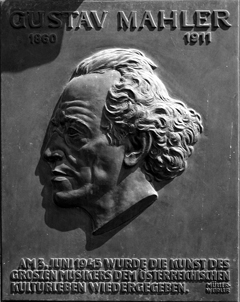

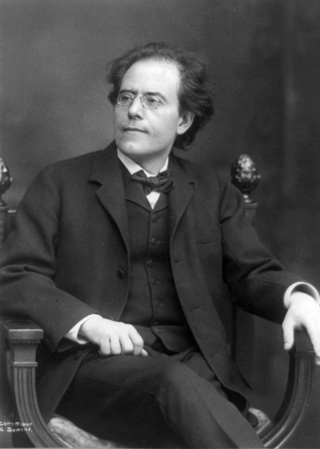

金子建志氏の第10回記念演奏会に寄せたマーラー 交響曲第9番解説

〈9番〉は決して取っ付き易い曲ではないが、〈7番〉や〈8番〉みたいな形で聴き手を当惑させることはないような気がする。筆者が〈9番〉を初めて聴いたのは70年のバーンスタイン=ニューヨークフィルの実演だが、その時点でマーラーに対する知識はお話にならないほど乏しかったにもかかわらず「別れ」と「死」を表現しようとした曲だということは理解できた。別れの気分に始まり、壮絶な戦いを経て、諦めの中に死を容認する―というのが全体の筋道なのだが、その中になんと多くの要素が詰まっていることか。

〈9番〉は決して取っ付き易い曲ではないが、〈7番〉や〈8番〉みたいな形で聴き手を当惑させることはないような気がする。筆者が〈9番〉を初めて聴いたのは70年のバーンスタイン=ニューヨークフィルの実演だが、その時点でマーラーに対する知識はお話にならないほど乏しかったにもかかわらず「別れ」と「死」を表現しようとした曲だということは理解できた。別れの気分に始まり、壮絶な戦いを経て、諦めの中に死を容認する―というのが全体の筋道なのだが、その中になんと多くの要素が詰まっていることか。

マーラー 交響曲第9番 ニ長調

令和のマーラー

令和のマーラー

マーラーをめぐるトピックで、最新の事柄といえばブライトコプフ社が新校訂によるスコアの出版を開始した、ということであろうか。つい先日、ブライトコプフ社の代表が、今年になって出版された交響曲第5番について語るという機会があって出かけて行ったのだが、その内容は驚くべきものであった。

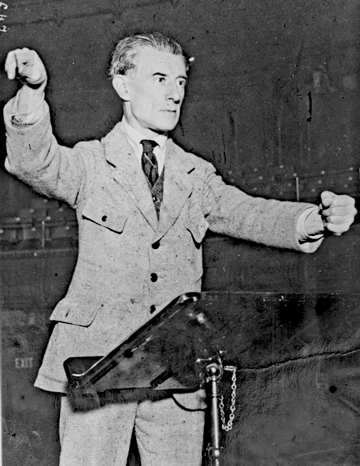

ラヴェル 管弦楽のための舞踏詩《ラ・ヴァルス》

お蔵入りとなったディアギレフとの共同作業

お蔵入りとなったディアギレフとの共同作業

ラヴェルがバレエ・リュスを主催するディアギレフの依頼に応じて作った作品だが、ディアギレフは気に入らず、バレエ・リュスでの上演はお蔵入り。そこで、ラヴェルは独立したオーケストラ曲として発表する。初演は1920年の秋のこと。すでに第一次世界大戦は終結し志願兵として従軍していたラヴェルの兵役もすでに終了していた。

金子建志氏のマーラー 交響曲第9番解説 「マーラー記号論」

ヴァイオリンの対向配置

ヴァイオリンの対向配置

モーツァルトがマンハイムを訪れた際に書いた手紙に、当時、最高のオーケストラだった同地の宮廷楽団の規模の大きさと充実ぶりを絶賛した文章が見られるのだが、その中に「第1ヴァイオリンが左(下手)、第2ヴァイオリンが右」という配置に関しての記述がある。このヴァイオリンを指揮者の両翼に向かい合う形で置く対向配置は、その後も各地で、ほぼ基本的なフォーマットとして継承されてきた。