ブラームスが交響曲第1番を完成するまで長い年月を要したことは有名。完成したのは1876年、43歳の時だった。

ブラームスが交響曲第1番を完成するまで長い年月を要したことは有名。完成したのは1876年、43歳の時だった。

原因はベートーヴェン。ハイドンの104曲からモーツァルトが41曲と半減するのは、77年対35年という生涯とリンクしているが、御承知のようにベートーヴェンは9曲しか書かなかった。同じような曲を書くのを嫌ったからで、多少似ているのは第1番と第2番ぐらい。

ベートーヴェンのそうした姿勢を手本としたブラームスも、4曲全てが全く異なる。例えば「運命」の『闘争・勝利型』の美学を継承したのは、ハ短調で始まりハ長調で結ばれる「1番」のみで、「2番」は両端楽章ともニ長調だ。しかも「1番」の翌年に「2番」を書き上げているので、全く内容の異なる交響曲を、ほとんど同時に仕上げたことになる。

Ⅰ楽章 ニ長調 3/4拍子 ソナタ形式

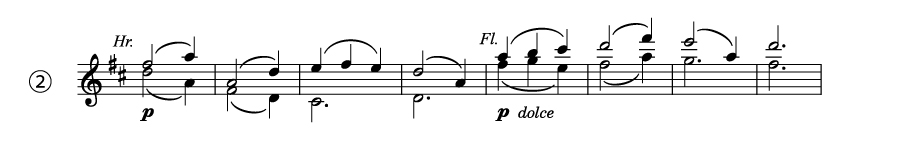

冒頭で低弦が奏する①は、この楽章の基本主題。但しこの①は、「1番」のⅣ楽章、中間部の頂点でホルンが強奏した音型の再現。後にマーラーが「4番」のⅠ楽章で「5番」のファンファーレを予告したようなアイデアを先取している。第1主題②はホルンによる前半4小節と木管よる後半4小節から成る。経過的なブリッジ、ヴァイオリンによる③も、冒頭は①だ。

3度の和音よる第2主題④は、チェロに(楽器としては小さく=音の高い)ヴィオラよりも高い音を振り分けていることに注目して欲しい。この割り振りは再現部でも変わらず、ブラームスの強い嗜好を感じさせる。⑤は3/4拍子の譜割の中に龍のように高くジャンプする音型を頭にした「5+7+7+9」という変拍子が隠されている。

展開部は、⑥のように既出主題を対位法的に組み合わせることによってアルプスの山容を思わせるような重厚壮大な頂点が築かれる。初めて用いたチューバの重低音が見事だ。

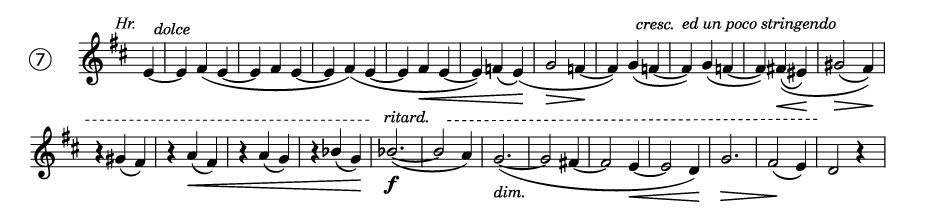

コーダ直前には、この楽章の主役たるホルンに息の長いソロ⑦があり、協奏曲さながらの聴かせ所が設定されている。