交響曲第6番と7番の中間にあたる1883年(43歳)に作曲。同年5月16日、アドルフ・チェフの指揮によりプラハで初演された。既に交響曲的な構成と、民族音楽的な素材の融合を自家薬籠中の物としていた時期の作品だけに、チェコ的な素材が充実した交響詩のように散りばめられている。スケルツォもカプリチオーソも、自在な遊びの意味を含んだ言葉だが、そのタイトルどおりの小品と言えよう。

交響曲第6番と7番の中間にあたる1883年(43歳)に作曲。同年5月16日、アドルフ・チェフの指揮によりプラハで初演された。既に交響曲的な構成と、民族音楽的な素材の融合を自家薬籠中の物としていた時期の作品だけに、チェコ的な素材が充実した交響詩のように散りばめられている。スケルツォもカプリチオーソも、自在な遊びの意味を含んだ言葉だが、そのタイトルどおりの小品と言えよう。

ホルン・ソロによる冒頭の主題①が、主役として曲全体を支配。フレンチホルンはチェコから名手が輩出されたことにより(過去はティルシャル、近年ではバボラーク等々)、チェコを代表する楽器になっていったが、ドヴォルザークはそうした状況を曲の本体で示していった。「新世界」のⅠ楽章や「8番」のⅣ楽章、「7番」のⅡ楽章度などは、その典型だ。

チェコを代表する名指揮者スメターチェックは「ベートーヴェンが第九のⅢ楽章で、ホルンにアクロバティックなソロを書いたのは、チェコの名手を想定していたからだ」と述べていたが、そうした説もあり得そうだ。この主題①はトゥッティでも①’のような形で何度も繰り返される。よりボヘミア的なのが弦による②。哀愁の漂うこの②は、チェコの民族性を印象づける。

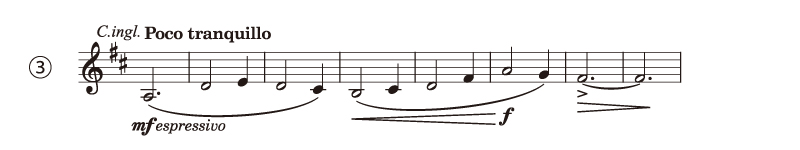

テンポを緩めた中間部では、コールアングレ(フレンチホルン)による③が郷愁をさそう。「新世界」のⅡ楽章を予告するような音色の翳りも見事だ。

曲は再び動的な音楽に戻り、新たな変拍子(3拍子に割り込む2拍子)のような実験を織り交ぜながら、より華やかな再現部を形成。ホルンに絡むハープの分散音がカデンツァ的な華やかさを振りまいた後、急加速して結ばれる。