〈9番〉は決して取っ付き易い曲ではないが、〈7番〉や〈8番〉みたいな形で聴き手を当惑させることはないような気がする。筆者が〈9番〉を初めて聴いたのは70年のバーンスタイン=ニューヨークフィルの実演だが、その時点でマーラーに対する知識はお話にならないほど乏しかったにもかかわらず「別れ」と「死」を表現しようとした曲だということは理解できた。別れの気分に始まり、壮絶な戦いを経て、諦めの中に死を容認する―というのが全体の筋道なのだが、その中になんと多くの要素が詰まっていることか。

〈9番〉は決して取っ付き易い曲ではないが、〈7番〉や〈8番〉みたいな形で聴き手を当惑させることはないような気がする。筆者が〈9番〉を初めて聴いたのは70年のバーンスタイン=ニューヨークフィルの実演だが、その時点でマーラーに対する知識はお話にならないほど乏しかったにもかかわらず「別れ」と「死」を表現しようとした曲だということは理解できた。別れの気分に始まり、壮絶な戦いを経て、諦めの中に死を容認する―というのが全体の筋道なのだが、その中になんと多くの要素が詰まっていることか。

最晩年の作だけに、得意とするコラージュの技法も凝りに凝ったものとなっている。しかもこの曲の場合、そうした引用の中に含まれているメッセージを読み取ることが極めて重要であり、理解の手助けになるのだ。ここではそうした観点を軸に死、各楽章を分析してみよう。

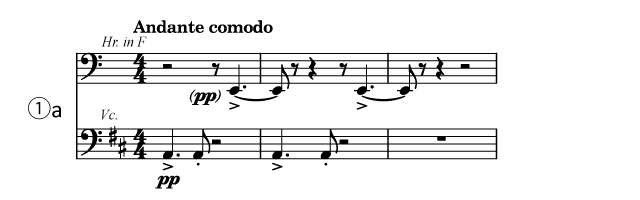

1楽章 ニ長調 4/4

この楽章の鍵を握っているのは、冒頭でチェロ→ホルンのリレーで示される主題①a。これは合成すると①bのようになる。この一見何気ない導入のように思える①aこそは、楽章全体の鍵を握るリズム主題なのだ。

冒頭から中心となるリズム主題を提示するという点では、ベートーヴェンが〈運命〉で行ったのとまったく同じ。しかしベートーヴェンが最初から確定的な形で明示したのに対し、マーラーは正反対で、まずぼかした形で示し、曲を進めるうちにこの不整脈のようなリズム主題の正体を明らかにしていくのである。

最初ハープによって示される②a「ミ-ソ-ラ-ソ」も同様だ。明らかに鐘のイメージなのだが、これも楽章の終わり近くになって実際に鐘で鳴らされることにより、ようやくベールを脱ぐのだ。この②aのルーツは、同じく5音音階からなる〈パルシファル〉の場面転換の主題②b「ド-ソ-ラ-ミ」であろう。鐘の奏する②bによって、パルシファルは聖堂に導かれるのだ。マーラーは〈4番〉の3楽章の頂点で、ティンパニに「ド-ソ-ラ-ミ」と強打させるのだが、これも天上界への到達を告げるものであり、同じ系列とみなせよう(〈7番〉のフィナーレを参照のこと)。