2楽章 ハ長調 3/4

マーラーの曲では、非常に多くの主題が用いられるのが常である。マーラーはそれぞれの主題に最適のテンポを与え、各主題の特徴を明らかにするために、非常に細かくテンポ変化の指示を書き込んだ。しかし何度も「a tempo」と書くと、いったいどのテンポに戻るのかが紛らわしくなってくる。そこで〈7番〉の終楽章では、「Tempo I」「Tempo II」と表記を変えることによってそうした混乱を回避し、同時に形式区分を明確に示すのに成功した。この楽章では、それが更に押し進められ、同じ3拍子のまま、Tempo I・II・IIIという3段階の速度変換だけによって形式区分を指名しているのである。

主部のTempo Iは、中位の速さでファゴットやホルンを狂言回しに仕立てた、おどけた感じのスケルツォ。

Tempo IIは速めのワルツだが、宮廷舞曲風な優雅さとは無縁で、むしろ泥臭くてエネルギッシュ。田舎祭風な手回しオルガンやサーカス風のブラスバンドの模倣、ロバの嘶きなどが、野卑なリズムと共にばか騒ぎとなって盛り上がり、マーラー好みのカオスとなる。

Tempo IIIは、普通ならトリオに相当する非常にゆったりとしたレントラー舞曲。マーラーはこの部分に1楽章の「エーヴィッヒ主題」③aを再現させることによって、交響曲としての論理性を高めた。

テンポ変化だけを示すとIa-IIa-IIIa-(Ib)-IIb-IIIb-Ic-IIc-Idとなり、Ic以下が再現部(スケルツォ・ダ・カーポ)に、Idがコーダとなるが、その転換部が非常に唐突で、夢から叩き起こされたみたいないかにもマーラーらしい面白さがある。

3楽章 ロンド ブルレスケ イ短調 2/2(2/4)

普通だとここにアダージョ楽章が来るところだが、マーラーはテンポの速い2拍子の、一見フィナーレと錯覚しかねない音楽を持ってきた。この楽章構成はチャイコフスキーの〈悲壮〉がモデルといわれているがドイツ形の交響曲としては、ブラームスの〈4番〉がやや似た構成を採っていることを指摘しておこう。3曲とも、生理的、外面的なクライマックスを3楽章に持ってきて、フィナーレでは内に向かう。

冒頭で主題が断片的に示されるが、そこには〈巨人〉の3・4楽章のエコーを聴くことができる。主部は逃走的な2/2の部分と、様々な同形がコミカルに絡み合うような2/4の部分の交替からなっている。

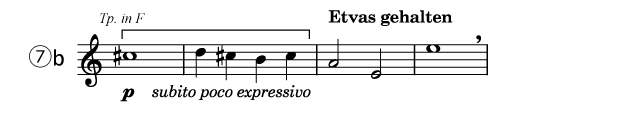

注目すべきは、台風の目に入ったみたいに騒ぎが鎮まる中間部で(ここでもニ長調に転じる)、別世界から浮遊したかのように繰り返されるターン(回音)の音形⑦bだ。実はこの回音はそれまでのロンド主部の主題の一つ⑦aに含まれていたものなので、本来はその拡大形として考えるべきなのだが、次のアダージョ楽章では冒頭⑦cを始め、あらゆるところで中心主題として使われる。つまり「エーヴィッヒ主題」③aで1・2楽章を関連付けたように、共通部を橋渡しとして用いることによって3・4楽章を結びつけたのだ。

また、オーケストレーション的には、これをトランペットの弱音で歌わせるところが注目される。マーラーを聴き込んだ聴き手は「夢」や「憧れ」と同時に、楽器法もしくはサウンドイメージから〈巨人〉の〈花の章〉や〈復活〉や〈3番〉の3楽章のエコーを聴き取ることが可能だろう。