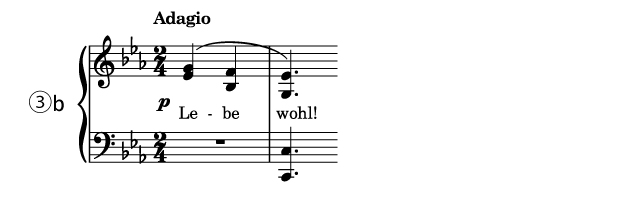

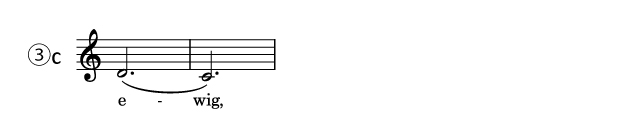

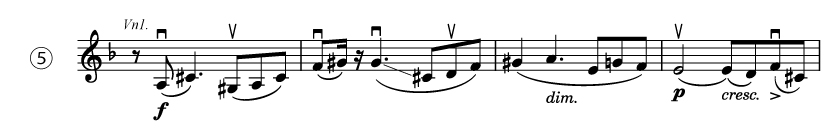

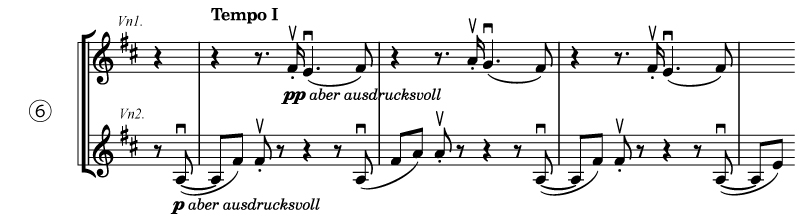

コラージュとして一番名高いのは、第2ヴァイオリンによって導入される③a。これはベートーヴェンのピアノソナタ〈26番・告別〉の冒頭③b(ナポレオン軍による戦火を避けて、ウィーンを去るルドルフ大公との別れを表したもので、ドイツ語で「Lebe wohl!(さようなら)」と言葉が添えられている)から導かれたとされる。マーラーは、これを前作〈大地の歌〉の〈告別〉の最後③cで「ewig!(永久に)」という言葉を添えて使い、この〈9番〉では純器楽的な交響曲の主題として用いたのだ。

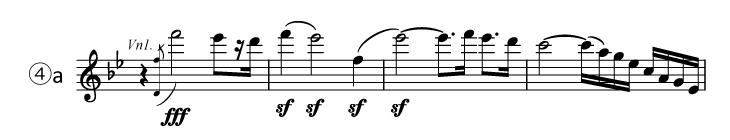

もう一つ重要なのはオペラ的な④a。これは〈1番・巨人〉の終楽章の歌謡主題④bにさかのぼる。〈巨人〉では、壮絶な戦いの谷間の部分で祈りのように歌われるのに対し、〈9番〉では「生きたい」という望みが全合奏によって高まった頂上部で、絶唱のように激しく奏されるのだ。

まず、②や③によって死を前にした回想とも悟りとも取れる穏やかな心境に始まるが、生への執着がよみがえり(ややテンポの速まる80小節~)、葛藤が始まる。それが④a(92小節~)で狂おしいほどの叫びとなり、金管のファンファーレによって、望みが叶えられたかのような頂点に達する(106小節)。しかしそこで金管がリズム主題を初めて確定的な形①bで示し、「死の宣告」の主題としての本性をあらわにするのである。

再現部ではこのドラマがより壮絶な戦いとして再現されるが、「生への願い」④a(308小節~)は、ベルアップの指定に加え「最大限の力を込めて」を記されたfffのトロンボーンによる①bで、完膚なきまでに叩きのめされる(314小節~)。マーラーはここに「死」の象徴であるドラを重ねて念を押している。

引き続いてドラが鳴り響く中②aが「より重苦しい葬送の行進曲のように」繰り返された挙句、初めて実際の鐘によって鳴らされ、弔いを告げる教会の鐘のイメージに移行する(337小節~)。

コーダは〈告別〉と同じように③a「エーヴィッヒ」のテーマを引き延ばして、ニ長調の中に終わるが、マーラーはニ長調を天上界を表す調として用いるのが常なので、このコーダの意味(もしくは願望)は明らかだ。