4楽章 アダージョ 変ニ長調 4/4

冒頭の⑦cに含まれるターンについては既に述べたが、このターンというのは、ブリュンヒルデの主題や、イゾルデの〈愛の死〉がそうであるように、ワーグナーが女性への愛を表したり、心情告白をするような箇所で、生涯を通じてシンボル的に用いた音形。マーラーはそれを受け継いでいるのである。

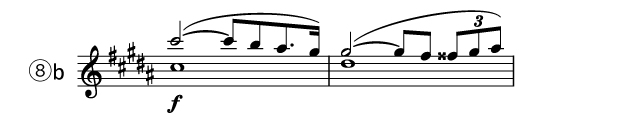

特に⑦cは〈愛の死〉(⑧aはその中間部、⑧bはそのクライマックス)との関係が重要ではないだろうか。トリスタンとイゾルデの二人は第2幕でマルケ王の留守中に密会すると思った刹那、メロートとマルケ王に踏み込まれ、中断させられてしまう(それは第3幕でトリスタンが息を引き取った後、イゾルデの〈愛の死〉として成就することになる)。マーラーはこの〈トリスタン〉第2幕のドラマトゥルギーを終楽章に応用したのである。

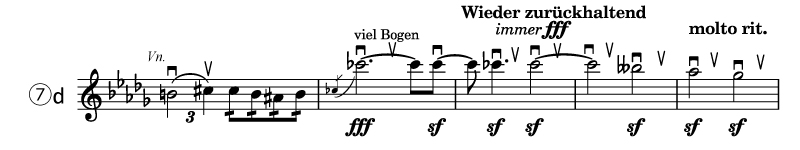

竪琴を奏でるような東洋風のエピソード(88小節~)を経たあと、音楽は巨大なうねりとなって盛り上がる。そして⑦cが拡大再現され、トランペットとホルンがニ長調の和音に達したところで(121小節)、⑦dのように、シンコペーションのリズムで引き裂かれてしまうのだ。この〈愛の死〉と同じ⑧bを分断するシンコペーションのリズムこそは1楽章の「死の宣告」①bの拡大形に他ならない。こうして両端楽章が結び付くのである。

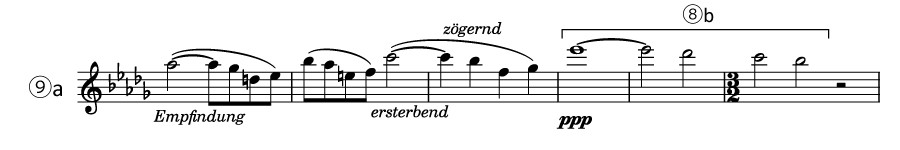

アダージッシモと書かれた最後の頁では〈亡き子を偲ぶ歌〉の第4曲〈子供たちはちょっと出掛けただけなのだ〉からの引用⑨aが注目される。歌詞は以下のようになっているが子供の死を紛らわそうとする親の心情と、それにつけた明るい言葉とのコントラストが痛ましい。

「彼等(子供たち)は、一足先に出掛けただけだ。そして、もう家に戻ろうとはしないだろう。私達は、太陽の輝く、あの丘の上で彼等に会えるだろう。今日、あの丘の上は素晴らしい天気だ!」

そして公私共に、幸福の絶頂期にあった1904年にこの第4曲を書いたあと07年にマーラーは長女アンナ・マリアを亡くし、更に心臓病の発覚により、常に死を現実のものとして自覚しなければならなくなった。

マーラーはアンダーラインの部分⑨bを⑨aとして引用したのだが、こうした事情があるだけに、祈りと諦めが入り混じったこの引用は、複雑な意味を持ってくる。ここでは現世の悲しみは抜け落ち、すべてを受け入れる心境になった人ならではの、神々しさが漂っている。そしてこの⑨aで〈愛の死〉⑧bが成就することになったのである(〈6番〉の3楽章104小節も⑧bが鍵だ)。

スコアをよく調べるとこの3・4楽章は前半の2楽章に比べて、演奏に対する支持が、あいまいになっていることに気付く。例えば3楽章の中間部など2楽章の精緻なテンポ指定からすれば、もう少し整合性の高いテンポ指示があってしかるべきだ。更に、フィナーレでは練習番号が書かれていないことが象徴しているように、いっそう補助的なコメントが減り、多くの部分が指揮者の判断に任されている。そのため、バーンスタインのように思い切って緩急の変化をつけ、1・2楽章の延長線上として表現しようとする指揮者から、ベルティーニのようにスコアの簡素な指定をそのまま進めようとする人まで様々だ。

1909年夏~10年4月1日作曲。11年5月18日死去。12年6月26日弟子ワルターの指揮により、ウィーンで初演。