〈葬礼〉が完成した1888年まで時計の針を戻してみよう。28歳のマーラーは指揮者として順調に歩み始めてはいたが、作曲家としては暗中模索状態。20歳の時に作曲した〈嘆きの歌〉で「ベートーヴェン賞」に応募したものの落選。カンタータ+オペラ+交響曲の三要素を兼ね備えた野心作は、保守的な審査には正面から喧嘩を売っているようなものだった。その結果、まず指揮者として生計を立てながら、歌曲で作曲家としての道を模索することになる。後に〈若き日の歌〉として纏められることになる14曲の歌曲(1880~91年)や〈さすらう若人(Gesellen)の歌〉(1883~85年)は、そうした背景から生れた。

〈葬礼〉が完成した1888年まで時計の針を戻してみよう。28歳のマーラーは指揮者として順調に歩み始めてはいたが、作曲家としては暗中模索状態。20歳の時に作曲した〈嘆きの歌〉で「ベートーヴェン賞」に応募したものの落選。カンタータ+オペラ+交響曲の三要素を兼ね備えた野心作は、保守的な審査には正面から喧嘩を売っているようなものだった。その結果、まず指揮者として生計を立てながら、歌曲で作曲家としての道を模索することになる。後に〈若き日の歌〉として纏められることになる14曲の歌曲(1880~91年)や〈さすらう若人(Gesellen)の歌〉(1883~85年)は、そうした背景から生れた。

Gesellenは中世の職人制度から採られている言葉。「徒弟=Lehrling」から「職人=Geselle」に評価が上がると、他国での修業を重ねる遍歴時代を経て「親方=Meister」となる。歌劇場指揮者としてカッセル→ライプチヒ→ブダペストと階段を登りながら作曲家としての成功も模索していた20代のマーラーは、正に「Geselle」そのものであり、自作の詩による〈遍歴する職人の歌=さすらう若人の歌〉は、当時の自画像に他ならないのである。

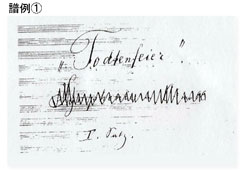

交響曲に目を移すと〈1番〉は88年11月に完成。《花の章》を含む5楽章版 “2部からなる交響詩” として翌89年11月20日にブダペストで初演されたが、度重なる大改訂を経て4楽章版に短縮されることになる。次作の第1楽章はこれと並行して作曲。“プラハ1888年9月10日” と記されたそのスコア①は、第1楽章となっていたので明らかに交響曲として書き始められたことを示しているのだが、「交響曲ハ短調」という文字が掻き消され、「Todtenfeier=葬礼」という標題が書き加えられた。

時期は不明だが、「ビューロー(1830~94。19世紀最大の指揮者の一人)に《葬礼》をピアノで弾いて聴かせたところ、『これに較べれば〈トリスタン〉はハイドンの交響曲のようなものだ』と叫んだ」という名高い手紙が書かれたのが91年11月28日だから、遅くともその頃には〈葬礼〉に改題済みだったことになる。ビューローの感想は褒め言葉ではなく皮肉を込めた否定的な見解なのだが、こうした否定的な評価や、敢えて “交響曲とは銘打たずに” 発表したにも関わらず大改訂に踏み切らざるを得なかった〈1番〉の苦戦等が重なりあい、マーラーは次なる交響曲の第1楽章として作曲した曲を “独立した交響詩という形” にしてでも、何とか世に出そうと考えたのだろう。しかし歌曲の楽譜と共にショット社に送ったものの、出版されたのは歌曲だけで〈葬礼〉は拒否の憂き目に遭う。そのスコアは演奏されることなく眠り続け、1983年12月14日になってコボス指揮のベルリン放響によってようやく初演。1988年にマーラー協会から出版されたのである。

《Todtenfeier》は死と祭を合体させたドイツ語。マーラーは〈復活〉を解説した際、第1楽章では、主人公がなぜ死ななければならなかったかを呈示し、青春時代の回想等を含めた現世の諸相を中間楽章で描き、終楽章で「最後の審判」に至るとしている。

〈葬礼〉と〈復活〉の第1楽章は、細部の違いはあるものの、全体としては同一の音楽で、同じハ短調の〈運命〉の第1楽章を模した闘争的なソナタ形式で書かれている。

- 1

- 2