第2楽章─アダージョ 嬰ハ短調 4/4

ワーグナー・チューバを中心とした嘆くような主題⑤による4/4拍子の主部Aと、長調で3/4拍子に転じたモデラートの副主題部B⑥がA1-B1-A2-B2-A3(+コーダ)という5部形式を形成。⑤の冒頭①yは第1楽章の原主題①xの変容である。ブルックナーのアダージョ楽章はベートーヴェンの〈第9〉の第3楽章を雛型としていることが多いが、この〈7番〉では、副主題部で4/4から3/4拍子に変わり、シンコペーションを特徴とする副主題B⑥の輪郭も似ているため、〈第9〉との関係は、より歴然たるものがある。

Aの部分には、追悼の意を籠めた引用が潜んでいることが指摘されている。一つは自作〈テ・デウム〉の「われ永久に、おじまどうこと、なからん」⑦aと同じ音型が「B」23小節~⑦bに使われていることである。〈6番〉の時期にスケッチされ、〈7番〉直後に完成した宗教曲の傑作なので、後先を論じるよりも、同じ思いが、二つの作品に昇華したと見るべきだろう。

もう一つはモーツァルトの〈レクィエム〉の《ラクリモーサ=涙の日》。しかも自筆スケッチとして書き残されている最後の2小節⑧a 「judicandus homo reusu 罪ある人、裁きを受けんとて」の和声進行が引用されているのだ。ブルックナーは、これを〈8番〉のアダージョでも引用しているのだが〈7番〉の場合は、最後の頂点を目指してパースペクティヴが広がるA3の部分で、正に涙ながらの祈り⑧bとして変容・再現されているのである。

葬送の音楽は、一般的に、死者を悼む嘆きを表すため短調で始まるが、中間部では、生前の栄光を讃えるために長調に転じるのが普通である。その荘厳な頂点を最切ったのが〈エロイカ〉の第2楽章であり、ワーグナーはそれを巨大編成の《ジークフリートの葬送行進曲》で拡大した。ブルックナーは、そのハ長調の頂点を独自のコンセプトで継承したのだが、自筆スコアでは打楽器を(ティンパニさえも)使用しなかった。教会のオルガンで追悼曲を弾いているようなオーケストレーションだったのだが、弟子達は、打楽器の使用を提案し、ブルックナーは別の五線紙を部分譜として新たに作成し、その頂点となる「W」に、ティンパニ、シンバル、トライアングルを追加した。筆者は〈8番〉のアダージョ楽章における同様の頂点で、ブルックナーが初稿から三種の打楽器を使用したという事後の進展を、打楽器群「承認」と解釈しているので、〈7番〉の追加譜に於ける「gilt nicht(無効)」を、追加譜撤回と判断したハースの見解は採らず、初版=ノヴァーク版と同様、打楽器群を使用する。

また、クライマックスとなるA3の部分が、それまでの(改訂を受ける前の初稿の)アダージョ楽章の多くのように、なだらかな丘陵状ではなく、次作〈8番〉のアダージョと同様、明確な解決点=山頂(W)を持っているために劇的なインパクトが強まった。葬送の音楽は、一般的に、死者を悼む嘆きを表すため短調でニキシュ達が打楽器追加を主張したのも盛り上がった感情を一気に解放する,頂点の力タルシス効果に拘ったからにほかならない。

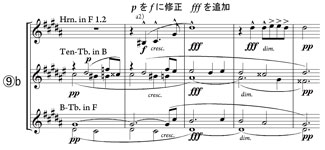

自筆譜をみると打楽器追加が問題とされるⅡ楽章のクライマックス(練習記「W」はWagnerの頭文字)あたりの筆跡の乱れは激しいものがあり、悲しみの深さが窺える。それに続くワーグナー・テユーバの4重奏を中心とした後奏部も同様で自筆譜を見ると⑨aのように後から fff を書き足して第2のクライマックスとして強調しようとしたことが判る。

ブルックナーの場合、オルガン的な響きを求めたトゥッティ(全合奏)の fff はあっても、こうした少数の楽器によるアンサンブルの部分に最強奏を要求することは珍しい。つまりオペラのヒロインが、感極まって高音をフェルマータするような“感情に起因する絶叫"としての最強奏は珍しいのだ。この⑨へのピン・スポット的な fff の追加は〈7番〉という曲の特殊な性格や本質を物語る象徴的なポイントのひとつであろう。一言でいうなら、込み上げてきた衝動が感じられるのだ。なお3つの版とも、欄外には2本で奏するように指定されたホルンを「ブルックナー自身が4本で重ねるように薦めていた」と添えられている。

第3楽章─スケルツォ イ短調3/4 複合3部形式

スケルツォ主部の主題⑩aは輪転音型による伴奏に、オクターヴ跳躍を特徴とする主題が乗った簡潔なもの。これが中間部113小節~⑩bになると、ヴァイオリンの伴奏部と、2段目のトランペットが反行形になり、ホルンが原型で1小節先行する。この伴奏部には、主題には複付点リズムが含まれているが、そのリズム・パターンは上下が逆転しても全く同質に再現されるために、スケルツォ主部の律動的な性格を決定づける。ヘ長調に転じたトリオ⑪を導くティンパニも複付点のリズム主題。この⑩a・⑩b・⑪に添えた数字は、小節単位のリズム構造を表すメトリークで、この楽章では、スケルツォとトリオの区別なく、全小節が、常に4小節周期で割り切れるのである。

ブルックナーは初期は5小節のメトリークを試したりしていたが、後期になるに従って、シンプルな4小節の反復に拘るようになる。ベートーヴェンも〈1番〉〈2番〉〈6番〉等で4小節に拘ったが、何箇所か、変化を付けるために2小節のブリッジを入れた。ブルックナーは、それを知った上で、意図的に“楽章全体の4小節周期”という定量的な円運動を貫徹してみせたのだ。

この事はスケルツォ主部の中間部⑩bのように、牧歌的な舞曲に転じたような箇所では、ベートーヴェンが〈田園〉で試みたような、村の楽隊レベルの“飛び出しギャグ”を、カノン的な遊びとして再現することに役立っている。⑩bでいうと最上段のホルンがフライングというわけだ。しかし、より重要なのはトゥッティのクライマックスで、各パートが周期的なリレーで逆落としを繰り返す部分であろう。この宇宙空間での衛星の周期を思わせるような巨大な円運動は、4小節周期を真っ向ひた押しに繰り返させたブルックナーの設計意図と直結している。

ブルックナーのスケルツォ楽章は、初期にはコーダを付けたものも有ったが、後期になるに従いスケルツォ→トリオ→スケルツォ(楽譜としてはダ・カーポ)の完全な3部形式となった。しかも古典派のメヌエット楽章やベートーヴェン以降のスケルツォ楽章と違って、短いスパンの反復記号を含んでいないのが特徴。つまり、細かなリピートを反復記号で処理した記譜法だと、トリオが終わって、主部冒頭からもう一度繰り返す際、反復を省略してストレートに演奏するという後半短縮型を採用するのが普通なので、A-B-A’となり、シンメトリーが崩れる。ところがブルックナーの場合はリピートを省略してジャンプという短縮法が使えないので、完全なA-B-Aという対称型になる。〈7番〉の場合、この完全対称のピラミッド構造と、前述の木星の輪を思わせるような円運動とが完璧にリンクして、音楽でしか描けない桁外れの空間を形作っているのだ。スケルツォもその典型だ。

第4楽章 フィナーレ ホ長調 2/2 ソナタ形式

飛び跳ねるような複付点リズムを特徴とする第1主題⑫は冒頭に、第1楽章の原主題①xの変容①zを含んでいるのと、エンドパターンを強調するritard.(減速)と a tempo(元に戻す)がポイント(これは自筆譜に書かれており、初版とノヴァーク版では採用)。第2主題⑬は、低弦のピチカートに伴われた中庸な歩みを思わせる音楽で、後半部のターンの音型は第1楽章の第2主題②aとリンクしている。

〈5番〉の第2楽章で第3楽章を主題で関係づけたように、〈7番〉ではワーグナー・テユーバの使われる第2と第4楽章に深い繋がりが持たされている。第2楽章の主題⑤の冒頭①yが原主題①xを重厚にした『エレジー的変容型』とするなら、フィナーレの第1主題①zは、軽やかでリズミックな『飛翔形』だ。第2楽章を英雄の死とするなら、第4楽章のそれは、天上に昇った彼の霊に譬えられよう。そして、その魂が『大審問をくぐり抜けて浄界に辿りつけるか?』という問いかけがフィナーレの骨子で、行きつ戻りつを繰り返しながら一歩ずつ高い階に昇り、次第に神の世界に近づいて行くというのが基本的な構図だ。①zの「ritard.→a tempo」という“ストップ&ジャンプ”構造の強調は、この基本図式を具体的に分からせようとしたものだ。楽章の中央で、威圧的に立ちはだかるトゥッティの壁は①zの変容に他ならない。この2度の審判=神判を超えた後、“ストップ&ジャンプ”は一段と激しさを加えるが、キリスト教徒は、そこに宗教的な何らかの問答を見ることだろう。

それほど難しく考えないで、大オルガニスト=ブルックナーの即興演奏として聴くほうが分かり易いかも知れない。レジスターを全開した威圧的な轟音と、軽妙な弱音とのコントラストを強調したり、既出の主題の変容や、上下を逆転させた反行形等を駆使して存分に遊んだあと、最後に原主題を最強音で奏して終わるのだから。

最終関門を乗り越えて到達したコーダは、ホルンによる①zで始まるが、既に天上界に入ったことを示すように「feierlich=荘厳に」という言葉が添えられている。第1楽章とは違い、a tempoのみで加速の指示はなく、①zに由来する主題が整然と積み上げられていった後、原主題①xを3回繰り返して壮麗に結ばれる。ブルックナーは晩年になるほど三位一体の数字「3」の拘るようになるが、この3回の反復が、この続編たる〈8番〉第1稿のコーダにそのまま継承されることになることを指摘しておきたい。

(金子建志)