第2楽章 ニ長調 5/4拍子 3部形式

主部は5拍子の優雅な舞曲⑫。チャイコフスキーは子供向けの小品で同様の5拍子の舞曲を書いているが、交響曲ではこの楽章のみ。3拍子のワルツと見紛うばかりの流麗さは、ロマノフ王朝の舞踏会を思わせる。中間部の主題⑬は下降音階Yの翳りが特徴。その下でティンパニ+低弦が延々と繰り返す4分音符が、仏教の葬儀に於ける木魚の連打を思わせるのは偶然ではあるまい。この翳りは、コーダのチェロによる嘆きで暗示的に再現される。

第3楽章 ト長調 4/4(12/8)拍子

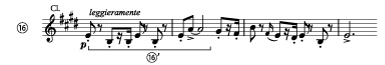

スケルツォと行進曲を合体させた楽章で、最初は軽やかな⑭でスケルツォ的に始まる。管がマーチ主題⑯の冒頭⑯’をフラグメント的に点滅させている間に弦が強奏する動機⑮も下降音階Y。バレエ音楽で鍛えたコミカルなパントマイムを思わせる管弦楽法の名技も聴きものだ。ホ長調に転じてクラリネットがマーチ主題⑯の全貌を確定させた後、勇壮な⑰や「運命主題」を絡めながら次第に行進曲的な色合いを増していく。ト長調に戻って同じパターンが再現された後、マーチ主題⑯の冒頭が金管の強奏に拡大されていくあたりから、行進曲は歯止めの効かない機械のように怪物化していく。西欧音楽のマーチは、最大の敵だったイスラム、オスマン・トルコの軍楽を採り込むことで一気に壮麗化したが、管弦楽法でも最先端を行っていたチャイコフスキーのシンバルや大太鼓の効果的な使用法は天才的と言うしかない。どこの国の軍隊が、何のために行進していくのかは、聴き手のイマジネーションに委ねられているが、はっきりしているのは、この肥大化していく幻想のマーチに、チャイコフスキーが国際人として19世紀末の世界とその未来を象徴させ、それを〈5番〉と同様⑱のように「運命主題」で締め括っていることだ。

第4楽章 ロ短調 3/4拍子

誰の耳にも暗転が確定したように見える第1楽章の後、嘘のように明るくなる中間2楽章をどう解釈するかは自由だが、致命傷を負った主人公の脳裏に浮ぶ回想とするのが一般的だろう。『あの華麗な宮廷の輪舞は幻だったのか。戦いへと駆り立てていった雄渾なヒロイズムや、勝利への願望は何だったのか?』といった問いかけは、終楽章で一気に現実へと引き戻される。

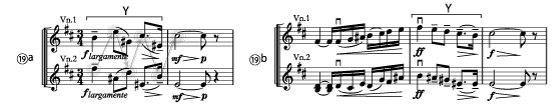

楽章全体が嘆きと慟哭に埋めつくされたフィナーレを象徴する冒頭の第1主題⑲aは、各弦楽器が隣の声部に交互に跳び移りながら縫うように進む特殊な書法で名高い。第1ヴァイオリンだけでは旋律にならず、第2と共に演奏することで初めて、メロディ・ラインが形になってくるという寄せ木細工的な構造。その為、やや焦点の甘い音楽として始まるが、その“暈け味”こそはチャイコフスキーの意図した主眼点。3回目に再現される90小節以降は、⑲bのように普通の書法に直すことによって輪郭が明確し、死が不可避の現実として迫ってくることを暗示する。再スタート的な区切りからホルンが提示する⑳は第1楽章の⑧を3拍子の形にしたリズム主題で、死の告知をより現実的に示す。

これに乗って奏でられるニ長調の㉑は、死後の安らぎへの祈り。ベートーヴェンやショパンの葬送行進曲がそうであるように、「主部を短調で始め、中間部を長調にして冥福を祈る」という定型を応用したこの楽章は、二つを対比させながら高揚していき、悲嘆の極で破局を迎える。遠のく意識を表わすかのように⑲bが途切れると、死を象徴する楽器、ドラの静かな一撃が命の終わりを暗示する。トロンボーン+テューバのコラールを経て、コーダとなり、コントラバスが⑳を再現。それに乗って⑲bがカノン風に繰り返されながら、臨終を厳粛かつリアルに描き切って、静かに結ばれる。

(金子建志)