40年に米国に亡命し、ニューヨークに居をかまえたバルトークの困窮を救うべく、同郷の指揮者ライナーやヴァイオリニストのシゲティが資金援助の道を探り、43年8月、ボストン響の指揮者だったクーセヴィツキーが新作を委嘱。亡命以後、作曲から遠ざかっていたバルトークは、彼としては久しぶりとなる大管弦楽のための大作を10月までの2ヶ月足らずの間に書き上げた。

40年に米国に亡命し、ニューヨークに居をかまえたバルトークの困窮を救うべく、同郷の指揮者ライナーやヴァイオリニストのシゲティが資金援助の道を探り、43年8月、ボストン響の指揮者だったクーセヴィツキーが新作を委嘱。亡命以後、作曲から遠ざかっていたバルトークは、彼としては久しぶりとなる大管弦楽のための大作を10月までの2ヶ月足らずの間に書き上げた。

44年12月1日、クーセヴィツキー指揮ボストン響による初演は成功を収めたが、練習から立ち会ったバルトークは幾つかの修正を行い、その改訂後の形で45年2月に初版が出版された。最も大きな改訂は、『短か過ぎて唐突』と感じて拡大したコーダ。初版スコアは両版が選択できる形で印刷されているが、本人が改訂した長尺版で演奏されるのが一般的であり、本日もそちらで演奏する。

ヒンデミットと同様、バルトークは大言壮語的な標題を嫌ったため、タイトルはそっけないが内容は極めて高度で、実質的に交響曲に匹敵する強固な構築性を備えている。3楽章構成の〈弦楽のためディヴェルティメント〉のベートーヴェン的な図式に、エピソード的な二つの楽章を加えた5楽章構成は、1・3・5楽章を重厚な内容で結び、2・4楽章を軽めの「夜曲」としたマーラーの〈7番〉(1908年初演)に極めて近い。

標題どおり各楽器を、協奏曲的に扱うのは当然だが、「シンフォニー・コンチェルタンテ=交響協奏曲」は交響曲の黎明期から、ジャンルとして確立されていたし、ハイドンの交響曲(特に、中期以前)には、管はもちろんのことコントラバスに協奏曲的なソロを弾かせる曲や、中間楽章やメヌエット楽章のトリオを、特定の楽器の協奏曲仕立て(多くの場合は木管)にしてある曲も少なくない。近い時代で言うなら、マーラーの〈5番〉は「ホルン協奏曲」兼「トランペット協奏曲」、〈2番〉や〈3番〉は「トロンボーン協奏曲」的な顔を持つし、特定の楽器に長大なソロを委ねることを自身の語法としてしまったショスタコーヴィチのような存在もいる。そうした中にこの曲を置いた場合、特に際立った特徴を感じるわけでは無いが、カデンツァ的なソロや掛け合いが、技巧の見せ場に終わることなく、例えばシェイクスピアの登場人物達の「長台詞」ように、曲(劇)の展開の鍵を握る重責を担っているのが重要なのだ。なお各楽章のタイトルはバルトーク自身によるもので、スコアやパート譜にも印刷されている。

Ⅰ楽章《序章》 3/4 アンダンテの序奏付きのソナタ形式

アレグロ主部は3/8拍子が中心だが、変拍子的な変化が激しい。

序奏部は低弦による4度音程を特徴とする①に始まる。この音型は序奏の間で4回繰り返されるが、その都度姿が変わる。基本となる「チェロ+コントラバスのオクターヴ」の楽器構成は維持されるが8分音符になる3回目からはヴィオラが途中から加わる、といったように、“二度と同じ形を繰り返さない”バルトーク流が徹底している。例えばフルートが吹く②aは、弦に移ると②bのように変容。この②a・②bに大戦下ならでは訴えが込められているのは明らかだが、それはⅢ楽章で、より直接的な形となって再登場する。

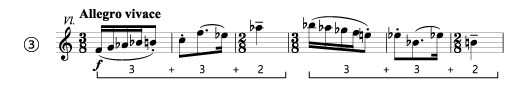

加速した頂点で飛び込むアレグロ主部の主題③は3/8拍子だが、実質は[3+3+2]の8拍子。こうした複数小節で大きな変拍子を構成する手法は、完成の域に達している。パワフルな③に対して、ハ短調的な④は悲哀を帯びる。第1主題群の最後を締め括るのはトロンボーン⑤a。ルネッサンス時代からの伝承として「天上からの喇叭」の役割を担う司祭的な登場の仕方だけでなく、楽章全体で活躍し「エンド・テーマ」の役割を担う。