第3楽章(第Ⅱ部) スケルツォ ニ長調 3/4

ここまでの二つの楽章が、物語を読むように時系列に繋がっているのに対し、このスケルツォは「関が原の戦い→大阪の陣」と進んできた歴史絵巻が、突然、元禄時代の江戸の賑わいに転じるようなもので、かなり唐突。マーラー的といえば、そのとおりなのだが、雛型はベートーヴェンの〈エロイカ〉。第2楽章の「葬送」までが物語的に理解できるのに対し、陽気で活発な第3楽章スケルツォは、全くの別世界。特にトリオのホルン群の咆哮は説明し難い。

冒頭⑪aから主役を張るホルン群は、第1・2楽章を覆っていた暗雲を一気に吹き飛ばすが、この主題呈示、マーラー協会の旧版⑪aだと、最上段のホルン・オブリガートと1~4番の集団からなり、オブリガートはソリスト的な役柄を担い、1~4番とは別の派手なパフォーマンスを演じる。

このアイデアに最も近い原型は、4番ホルンが他の楽章とは全く異なる技巧的なソロを担うベートーヴェンの〈第九〉の第3楽章。それ以降で見逃せないのはシューマンの〈コンチェルト・シュトック〉(作品86)。ベートーヴェンの時代だと、変ホ調の曲の場合には、その調に合わせたEs管を使っていたのだが、半音階が可能なヴァルブ機巧が開発されてからは「へ長調の管=F管」のヴァルブ・ホルンが主流になってゆく。シューマンは、新時代を宣言すべく、F管のヴァルブ・ホルン4本がソロを担う〈コンチェルト・シュトック〉を書いたのだが、シューマン・フリークだったマーラーは、それを、更に一歩、押し進めた。

〈コンチェルト・シュトック〉が全3楽章ともへ長調だったのに対し、このスケルツォ楽章はニ長調。それを5人に増やしたF管のホルン用に作曲したのだ。より進化した「F管+B管」のダブルホルンや、更に複雑なトリプルが基本フォーマットになっている今日だと、その前衛性は判り難いが、近いのは空軍のアクロバット飛行。隊長機が4機を従えて飛ぶデモンストレーション飛行が、このスケルツォなのだ。

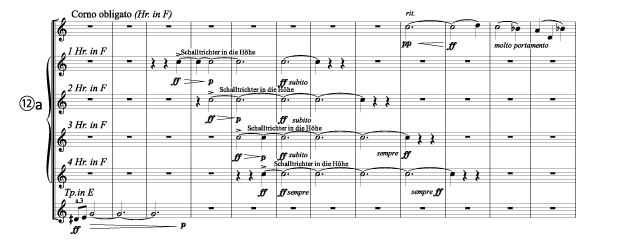

5本それぞれの役割を調べ直したマーラー協会の新版(2002年版)は、この前衛性が、より緻密に設計されていたことを明らかにした。冒頭の⑪bだと「1+4」という関係しか分からないが269小節~は全く違う。

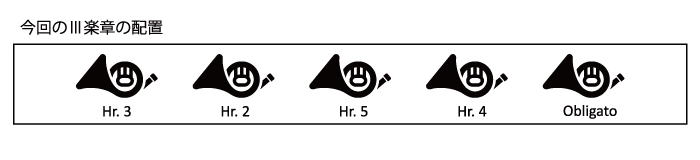

旧全集版⑫aだと先ず「1→2→3→4」という音のリレーが行なわれるのに対し、新版は「3→2→5→4」。それを受けて隊長機=オブリガートが演技を始めるというのは同じだが、群団内の順番は奇妙過ぎる。どちらにせよホルン群を2列に並べた配置だと、狭い空間の中で音が交差しているだけなので、違いは判然としない。そこで今回は横1列に並べ、マーラーの意図したリレーが聴き採り易いようにした。

2002版が出た当時、ラトルがベルリン・フィルで行なったように、第3楽章だけオブリガートを指揮者の横に呼ぶ方法や、P.ヤルヴィ=N響のようにオブリガートを離れた場所に立たせる方法だと、第3楽章だけがホルン協奏曲になってしまったような受け取り方をされてしまう。そこで今回は、ネゼ・セガン=フィラデルフィア管を参考に、第3楽章からホルン内での奏者の位置を「3→2→5→4」のように並べ替えてもらうことにした。この配置換えの結果、269小節~は、左から順番に音がリレーされ、最後に1(オブリガート)がバトンを受け取るようになる。筆者はこれを、フロアの聴衆を囲んで配置したティンパニ8人が、周囲を円運動的にリレーする、クセナキスの野心作〈ノモスガンマ〉の先取りと見做しているのだが、(ホールの形体状、限界はあるが)直線的な音のリレーは、確認して頂けるはず。もう一つ、この配置だと、オブリガートと3番の模倣的な遣り取りが、ステレオ的な両端の掛け合いとして判別し易い。マーラーの前衛性を、四畳半的な狭い空間から開放できれば、と思っている。