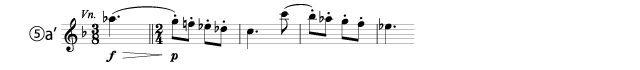

主題⑤自体がパントマイム風で、芸人的な冷やかしを含んでいる。中間部⑤aは、R.シュトラウスの交響詩〈ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯〉で、ティルが権威を笑い飛ばして逃げる去る場面⑤a’や、ナチス政権下のヨーロッパで大ヒットした〈メリー・ウィドウ〉で、未亡人の恋人ダニロが、パリのダンスホールで遊ぼうと歌う《マキシムへ行こう》⑤a”のパロディ(R.シュトラウスはナチスによってドイツ帝国の音楽総監督に祭り上げられていたし、〈メリー・ウィドウ〉はヒトラーのお気に入りの喜歌劇だった)。〈レニングラード〉の米国初演をラジオで聴いたバルトークが、これに逸早く気付き、自らの〈管弦楽のための協奏曲〉のⅣ楽章に二重のパロディを仕組み、辛辣に笑いとばしたことでも知られている。

R.シュトラウス〈ティル・オイレンシュピーゲル〉

〈メリー・ウィドウ〉より《マキシムへ行こう!》

巻末に掲載したチャートのように「戦争の主題」の変奏は21に分かれており、12変奏までの長調の前半部と短調の後半部では様相が激変する。明るい長調のまま進む前半は、寄席の新装開店に近い。陽気な太鼓に乗って、次々と芸人が登場。笑いに包まれたまま時間が過ぎ、客席は陽気に盛り上がる。それが膨れ上がった頂点(短調の13変奏)で砲弾が直撃し、逃げ場の無い地獄と化す。

作曲時、ショスタコーヴィチは勝つか負けるか知る由もない。対岸の火事のように始まったヒトラーの侵略が、いつのまにかソ連にも矛先を向け、気付いたら包囲されていた、という状況から筆を進めるしか無かったのだが、仮に12変奏まで書いた時点で戦死していたなら、『危急の時に、こんなに陽気な馬鹿騒ぎの曲を書いていたとは』と政権から非難され、歴史から抹消されたとしてもおかしくは無かったはずだ。

早くから劇場音楽の現場にピアニストとしても関わってきたショスタコーヴィチは、チャップリン的なコミカルな笑いでも達人の域に達しており、聴き手が原型が〈ボレロ〉だということを直ぐに気付くことを念頭に置いて、ラヴェルがやらなかった刺を含んだ隠し業や、太鼓持ち的な芸を山ほど試みている。

主題⑤をパーツに分けて、フレーズ毎にオーボエ→ファゴットで繰り返させる第4変奏は宴会の余興のレベルで、『突っ込み』と『惚け』が、同じ言葉をまぜっ返す漫才的やりとりを延々と繰り返す。伴奏も、この“おうむ返し”が始まる第4変奏の直前から、ボードビル的“冷やかし”⑥aに由来する⑥bをお囃子的に繰り返し始める。以後、この⑥bが太鼓持ち的に場を取り仕切り、宴会的な場を煽り立てる。

この長大な登り坂で、小太鼓が2→3人に増強されるのも見逃せないポイント。リズムを合わせるためには奏者を一ヶ所に纏めるのが楽なのだが、今回は、ステージの離れた三ヶ所から叩いてもらうことにした。これによってショスタコーヴィチが増員ポイントに指定した個所の意義が鮮明になるだけでなく、ホール空間の3方向からの小太鼓は、機関銃の連射さながらの恐怖を体感させてくれるだろう。

小太鼓が二重連で牽引していく最後の12変奏で、ショスタコーヴィチはリズム主題④に大太鼓を重ねる。“速いビートを、大小の太鼓でそのまま同時打ちさせる”という用法自体が、実は、実験的。オーケストレーションを機械工学的に組み立てるラヴェルが添削したら、真っ先に朱×で掻き消すだろう。駆逐艦の船団に、突然「大和」が加わって並走し始め、機関砲並のとんでもない連射スピードで主砲を打ち続けるようなものなのだから。

この小太鼓の二重連に大太鼓が加わった12変奏を最後に、曲は短調の後半部に突入。13変奏から小太鼓が三重連になり、陽気な宴会は一転、悲惨な戦場と化す。ここになって、聴き手は〈ボレロ〉の二番煎じを思わせる小太鼓の連打が、時計ではなく、戦争の時限装置だったことに気付くという仕組み。12変奏だけ連打に参加する大太鼓は、それを警告的に刻印する空襲警報に近い役割を担っているのだ。