14変奏で新たに登場する行進曲的な主題⑦aを、筆者は、交響曲〈5番〉Ⅳ楽章コーダ279小節~⑦bの引用と見ている。その基本となるリズム「ダクテュル」は、ベートーヴェンが〈7番〉のⅡ楽章で葬送の主題として使い、シューベルトが〈死と乙女〉のⅡ楽章⑦cで用いたことにより“死”を意味する記号としての性格が強まった。〈ウィリアムテル〉の引用で知られるように、この象徴的なリズムを、自身のサインのように多用したショスタコーヴィチが、この「ダクテュル」をシリアスな場面で前面に出す時は、本音の度合い強まった証拠。破局の頂点から奈落に転落する〈5番〉Ⅰ楽章の253小節~や、Ⅳ楽章121小節~が、死への行進として再現した形だ。困ったことにこの部分、448小節~の自筆譜は、ヴァイオリンに対する指示が曖昧。今回はシアターピース的見地からショスタコーヴィチの意図を視覚化してみようと思っている。

ショスタコーヴィチ 交響曲第5番 IV楽章(278~)

シューベルト〈死と乙女〉 II楽章 冒頭

バンダを加えることでより立体的な戦場の描写となる短調の後半部(13~21変奏)は、絶望と悲嘆が波状攻撃的に積み重なっていくなか、「人間の主題」が分断された形で再現され、敗北が決定的になる。

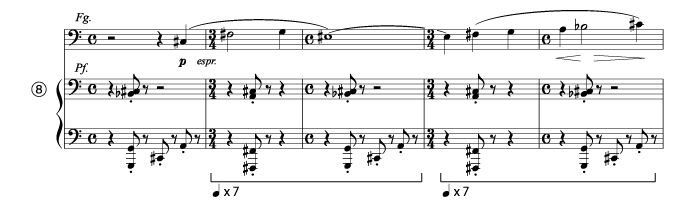

戦禍が静まった再現部で、重要なのはファゴットによる長大なソロ。ショスタコーヴィチは木管のソロに長大なレチタティーヴォを委ねることが多い。特徴は、その長さで。楽章全体を実質ファゴットのソロにしてしまう〈9番〉のⅣ楽章には及ばないものの、この再現部のソロは内容的に、充分、比肩する。これは、ロシアの歌劇や文学作品で重要な役柄である「聖愚者」=「白痴」の独白。〈ボリス・ゴドゥノフ〉が、その典型で、皇帝の力が巨大化する圧政の歴史を繰り返してきたロシアでは、虐げられた民衆の『声』を代表するかのように、道の片隅で乞食姿の男が独り言を始める。問わず語りのモノローグは、生活苦からの呻きを代弁するような形をとりながら、体制批判や、真実を鋭く衝いた本音が含まれている。ショスタコーヴィチの長大なソロの殆どがこれで、仮面をかぶらざるを得なかった作曲家の本心が語られている。ピアノとピチカートが刻む足どりは不安定で、拍子は3+4の7拍子⑧。かろうじて生き残った兵士が屍の中から立ち上がり、安定した2足歩行が不可能になった身体で、痛めた足を引きずりながら、苦境を訴えるシーンだ。特に、③a→③bが再現される後半は、⑦aと同様、ショスタコーヴィチの心情告白、そのものと言って良いだろう。

聖愚者の訴え?

この後「人間の主題」①が静かに流れるが、休戦状態に過ぎず、コーダでは小太鼓④に乗って、トランペットが「戦争の主題」⑤を再現して、警告的に結ばれる。